„Ich mach privat so ziemlich alles für den Umweltschutz, was man sich vorstellen kann. Das beginnt beim Mehrwegsackerl und reicht über den Bio-Einkauf bis hin zu meinem Fokus auf öffentliche Verkehrsmittel. Ich setze mich aus vollster Überzeugung und Leidenschaft für Umweltschutz ein“, sagt DI Ulrike Volk. Doch die begeistert nachhaltig denkende Frau engagiert sich nicht nur privat für die Zukunft unseres Planeten. Sie ist vor allem auch beruflich ein echter Umweltprofi. Studiert hat sie Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien.

Über das Fach „Abfallwirtschaft“ kam sie zum Wiener Magistrat für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, wo sie ursprünglich ganz nah dran war an der Materie: Sie begleitete als strategische Mitarbeiterin u. a. Müllanalysen, erstellte Stellungnahmen und begleitete die Fortschreibung des Wiener Abfallwirtschaftsplans, bevor sie 2007 die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit der MA48 übernahm. Und wer sonst sollte uns daher besser erklären können, was es mit der Zusammenlegung der gelben und der blauen Tonne auf sich hat? Wir haben die sympathische Wienerin persönlich gefragt.

Plastikflaschen und Thunfischdosen – das hab ich bisher immer ganz streng bei mir zu Hause getrennt. Neuerdings werfe ich alles in die gleiche Tonne. Wie kommt das?

Volk: „Prinzipiell ist die getrennte Sammlung in Österreich jetzt schon über 40 Jahre eingeführt und natürlich steht kein System. Man muss so ein Sammelsystem also laufend optimieren und verbessern. Wir haben das Ziel, die in Wien gesammelten Menge zu erhöhen, damit wir noch mehr des Abfalls der Verwertung zuführen können. Damit müssen wir es aber auch für die Bevölkerung so einfach wie möglich machen, Müll zu sammeln. Aus diesem Grund haben wir schon im März 2018 die gelbe Tonne für Getränkekartons geöffnet. Es gab davor ja die Öko-Box, die man in bestimmten Handelsunternehmen abgeben konnte bzw. die vor den Häusern abgeholt wurde. Dieses Sammelsystem war unabhängig von der MA48 und hat einen zusätzlichen Mehraufwand für die Müllsammelnde Bevölkerung bedeutet. Mit der Öffnung der gelben Tonne im März 2018 wurde das vereinfacht. Ähnliches ist jetzt im vergangenen September mit der Öffnung für Dosen der Fall.“

Da komme ich gleich zu einem bekannten Mythos der Mülltrennung: „Am Ende landet ja doch alles an der selben Stelle, wofür soll ich also trennen?“ Die Zusammenlegung nährt vielleicht solche Vorstellungen. Wie ist es aber wirklich?

Volk: „In Wirklichkeit hat die Möglichkeit des gemeinsamen Sammelns für uns natürlich erstmal einen großen Logistikaufwand bedeutet. Denn um ein lebendes System wie das der getrennten Sammlung in Wien so zu optimieren, braucht es auch operative Anpassungen, an denen wir unermüdlich arbeiten. Es ist letztlich unsere Aufgabe, das, was gemeinsam gesammelt wird, wieder einer Verwertung zuzuführen. Dafür braucht es natürlich unterschiedliche Techniken. In dem Fall geht es beispielsweise darum, dass Metall eben nicht gleich Metall ist. Es gibt etwa Buntmetalle wie Aluminium, die über einen erzeugten Wirbelstrom abgeschieden werden und auch Eisenmetalle, die wiederum mit Magneten ausgeschleust werden. Bestimmte Infrarot-Aggregate sorgen wiederum dafür, dass zwischen den unterschiedlichen Plastiksorten unterschieden werden kann und eine entsprechende Trennung erfolgt. Wir beobachten den technologischen Fortschritt und gehen mit ihm: Noch ist es lang nicht so weit, aber irgendwann gibt es vielleicht Techniken, mit denen wir so effizient und nachhaltig trennen können, dass der gesamte Abfall gemeinsam gesammelt werden kann.“

Das ist freilich noch Zukunftsmusik. Doch die MA48 investiert schon jetzt in eine unglaublich zukunftsweisende Art des Recyclings. Welche Projekte sind hier besonders hervorzuheben?

Volk: „Dazu muss man sagen, dass unser Hauptziel hinter der maximalen Verwertung der Umwelt-und damit der Klimaschutz ist. Das erreiche ich aber nur, wenn ich ein ansprechendes Service zur Verfügung stelle. Wenn es in ganz Wien nur 50 Abgabestellen für Abfall geben würde, wäre das für Recyclingwillige nicht sonderlich attraktiv. Wir haben daher derzeit 450.000 Behälter draußen, die eine Hälfte ist Restmüll, die andere Hälfte betrifft Altstoffe. Dazu kommen 16 Mistplätze für Problemstoffe und jene Materialien, die nicht so oft zu Hause anfallen. Alleine für die neue gelb-blaue Tonne gibt es in Wien derzeit 6500 Standorte! Manche davon findet man auch bei größeren Wohneinheiten.“

Apropos: Wie kommt es, dass beispielsweise manche Liegenschaften über eigene blau-gelbe Tonnen verfügen, andere wieder nicht und dass man zunehmend Bio-Tonnen bei den Häusern beobachtet, je weiter man raus an die Stadtgrenze kommt?

Volk: „Welche Sammeltonnen wo zur Verfügung stehen, hängt immer auch davon ab, wie viel Material ich in plausibler Zeit sammeln kann. Wenn ich in zwei Wochen zehn PET-Flaschen zusammenbekomme in einer Wohneinheit, rentiert sich eine eigene Tonne beispielsweise nicht. In Wien findet man aber auf jeder Liegenschaft zumindest eine Restmülltonne, die einmal die Woche abgeholt wird. Innerstädtisch ist jedenfalls auch immer eine Altpapiertonne zu finden, da Altpapier ebenso in kurzen Zeiteinheiten in großen Mengen anfällt. In Einfamilienhausgebieten findet man dafür eher öffentliche Altpapiersammelstellen, während in diesen städtischen Bereichen auf jeder Liegenschaft eine Biotonne zu finden ist. Das liegt schlicht und einfach daran, dass durch die Gärten deutlich mehr Bioabfall anfällt, als im innerstädtischen Bereich. Hinzu kommt noch der zur Verfügung stehende Platz für Müllbehälter. Das Konzept, das wir in Wien verfolgen, gibt uns dabei eindeutig recht: Allein durch die getrennte Sammlung in Wien sparen wir jährlich 75.000 Tonnen CO2 ein. Das zeigt auch wieder einmal deutlich: Jeder kann dazu beitragen, etwas fürs Klima zu tun und zwar mit einfachen Handgriffen, die nicht einschränkend sind.“

Wie stehen wir eigentlich im Vergleich zu anderen Städten in Wien hinsichtlich Mülltrennung dar?

Volk: „Wir vergleichen uns in Wien mit anderen Millionenstädten im deutschsprachigen Raum, und da sind wir hinsichtlich der Mülltrennung definitiv im oberen Drittel dabei. Die Wiener haben quasi eine gute Sammlungsmoral. Mittlerweile haben wir beispielsweise bei der Plastikflaschensammlung die beste Sammelqualität in Österreich. Das liegt aber auch daran, dass es nicht reicht, einmal im Leben etwas über das Thema Mülltrennung zu hören. Wir arbeiten hier in Wien eben auch sehr bewusstseinsbildend und versuchen, mit allen Sinnen die Bevölkerung anzusprechen, damit die Sinnstiftung nachvollziehbar wird. Wir sind beispielsweise mit der Abfallberatung schon in Kindergärten und Schulen unterwegs. Für Jugendliche haben wir sogar ein spezielles Programm: Eine Art „Escape Room“, wo man Trennung sozusagen auch angreifen – sprich begreifen – kann. Hier geht es uns darum, Reize zu schaffen. Dafür haben wir auch eine eigene App entwickelt, mit der man öffentliche Sammelstellen findet. Wir informieren aber auch bei Seniorenmessen oder auf Grätzlfesten. Diese Wissensvermittlung hört nie auf.“

Gibt es eigentlich ein Projekt, das Ihnen hinsichtlich der angesprochenen Sinnstiftung und der Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt?

Volk: „Prinzipiell sind mir alle unsere Projekte wichtig, die mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu tun haben. Nachhaltiges Abfallmanagement beginnt aber natürlich bei der Abfallvermeidung. Und gerade in diesem Bereich haben wir uns ein ganz zentrales Projekt überlegt, das auch extrem gut angenommen wird. Es gibt auf den Wiener Mistplätzen die sogenannte „48er-Tandlerbox“. Die steht gleich beim Eingang: So kann man sich überlegen, ob das, was man wegwerfen möchte, nicht doch noch jemand anderem Freude bereiten könnte. Ist es wirklich Abfall oder nicht? Mit dem, was dort gesammelt wird, unterstützen wir einerseits karitative Einrichtungen und andererseits bestücken wir damit unseren Secondhand-Shop „48er-Tandler“ im fünften Bezirk. Das ist wie ein modernes Geschäft, man findet hier alles sortiert nach Warengruppen. Aber durch die Präsentation verleihen wir den Dingen neuen Wert und versuchen die Exklusivität hervorzuheben. Diesen Gegenstand hat quasi nicht jeder. Wir sprechen damit ein ganz breites Klientel an: Sowohl den typischen Flohmarktgeher, aber auf den Kunden, der das Exklusive sucht, was er auf einem Flohmarkt so nicht finden würde.“

Den Mythos, das alles, das gemeinsam gesammelt wird, auch gemeinsam in der Verwertung endet bzw. wie der Restmüll in der Verbrennung landet, den haben Sie ja bereits vorhin richtig gestellt. Gibt es hinsichtlich Recycling sonst noch Mythen, die sie gerne entkräften würden?

Volk: „Ein Mythos, der sich derzeit noch hartnäckig hält, ist dass neben Getränkekartons und Kleinmetallen nur Getränkeflaschen in die gelb-blaueTonne gehören. Das stimmt aber nicht: In diese Tonne gehört alles, das aus Plastik ist und eine Flaschenform hat. Also auch Shampoo-Flaschen, Flaschen für Reinigungsmittel oder Ähnliches. Und noch ein Mythos ist, dass es nicht so schlimm ist, mal etwas in den Restmüll zu werfen, das dort eigentlich nicht rein gehört. Aluminium im Restmüll, der ja der Verbrennung zugeführt wird, ist hochproblematisch. Nicht nur, weil es als recycelbarer Werkstoff verloren geht, sondern weil es zu ernsthaften Problemen durch Verpuffungen in der Müllanlage führen kann. Da sind teilweise Reparaturen oder ganze Anlagenstops notwendig. Das kann man sich durch richtiges Trennen ersparen. Und wenn wir schon dabei sind: Bitte keine Keramik, kein Fensterglas und bitte auch keine Trinkgläser in die Altglassammlung werfen!“

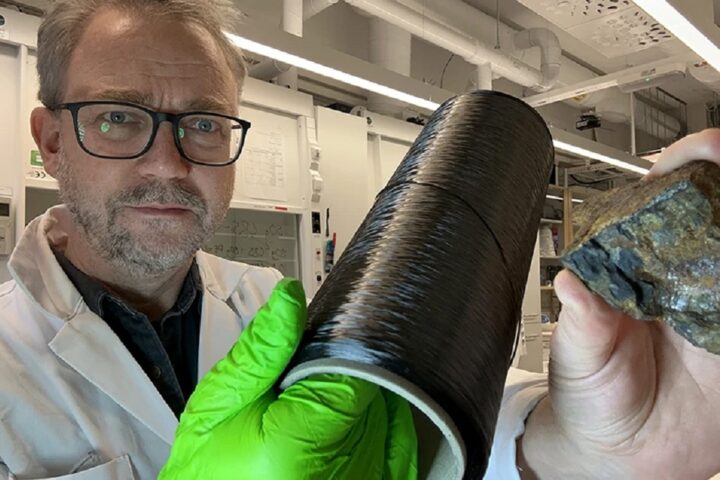

Foto: © MA 48 / feelimage – Matern